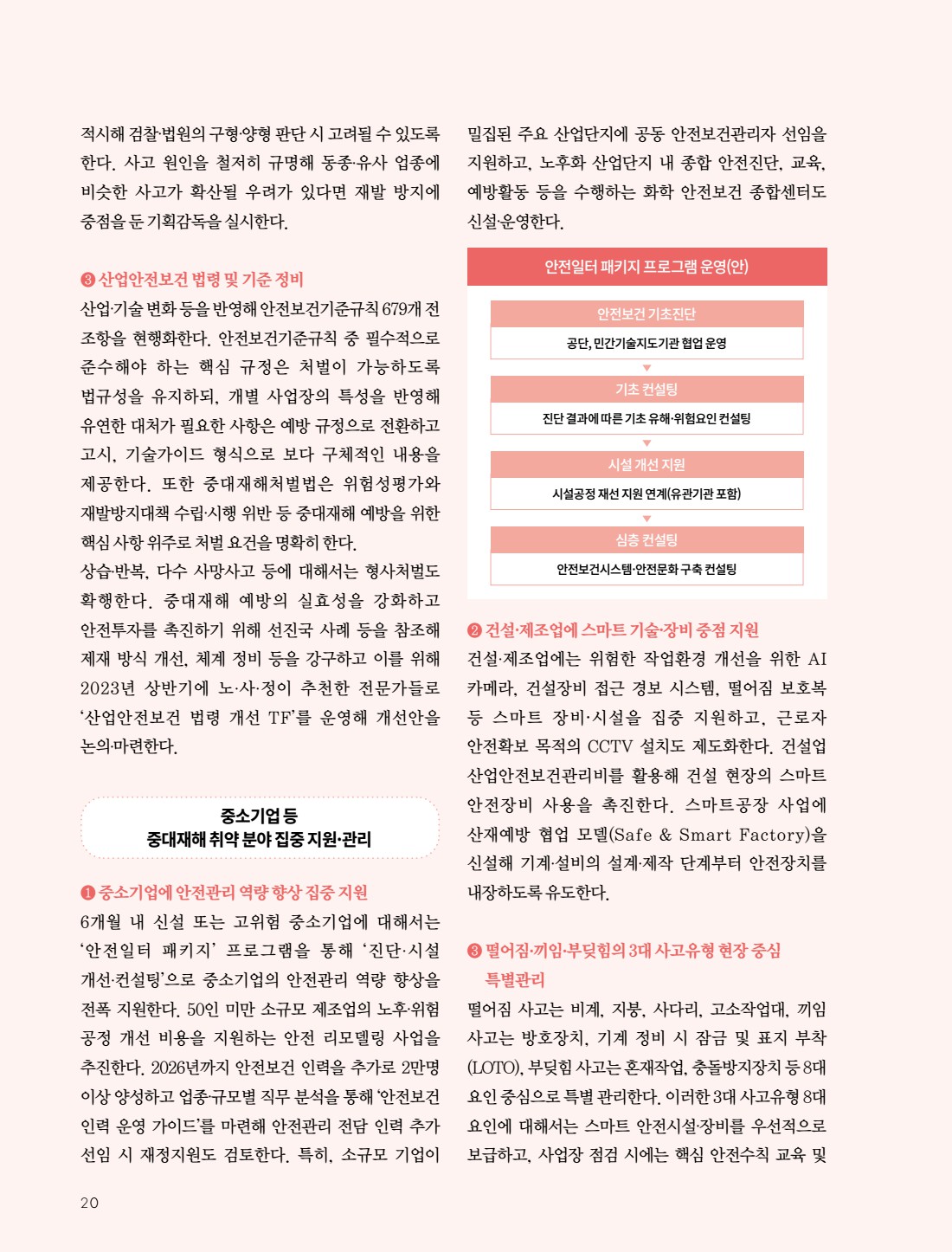

22페이지 내용 : 적시해 검찰·법원의 구형·양형 판단 시 고려될 수 있도록 한다. 사고 원인을 철저히 규명해 동종·유사 업종에 비슷한 사고가 확산될 우려가 있다면 재발 방지에 중점을 둔 기획감독을 실시한다. ❸ 산업안전보건 법령 및 기준 정비 산업·기술 변화 등을 반영해 안전보건기준규칙 679개 전 조항을 현행화한다. 안전보건기준규칙 중 필수적으로 준수해야 하는 핵심 규정은 처벌이 가능하도록 법규성을 유지하되, 개별 사업장의 특성을 반영해 유연한 대처가 필요한 사항은 예방 규정으로 전환하고 고시, 기술가이드 형식으로 보다 구체적인 내용을 제공한다. 또한 중대재해처벌법은 위험성평가와 재발방지대책 수립·시행 위반 등 중대재해 예방을 위한 핵심 사항 위주로 처벌 요건을 명확히 한다. 상습·반복, 다수 사망사고 등에 대해서는 형사처벌도 확행한다. 중대재해 예방의 실효성을 강화하고 안전투자를 촉진하기 위해 선진국 사례 등을 참조해 제재 방식 개선, 체계 정비 등을 강구하고 이를 위해 2023년 상반기에 노·사·정이 추천한 전문가들로 ‘산업안전보건 법령 개선 TF’를 운영해 개선안을 논의·마련한다. 중소기업 등 중대재해 취약 분야 집중 지원·관리 ❶ 중소기업에 안전관리 역량 향상 집중 지원 6개월 내 신설 또는 고위험 중소기업에 대해서는 ‘안전일터 패키지’ 프로그램을 통해 ‘진단·시설 개선·컨설팅’으로 중소기업의 안전관리 역량 향상을 전폭 지원한다. 50인 미만 소규모 제조업의 노후·위험 공정 개선 비용을 지원하는 안전 리모델링 사업을 추진한다. 2026년까지 안전보건 인력을 추가로 2만명 이상 양성하고 업종·규모별 직무 분석을 통해 ‘안전보건 인력 운영 가이드’를 마련해 안전관리 전담 인력 추가 선임 시 재정지원도 검토한다. 특히, 소규모 기업이 밀집된 주요 산업단지에 공동 안전보건관리자 선임을 지원하고, 노후화 산업단지 내 종합 안전진단, 교육, 예방활동 등을 수행하는 화학 안전보건 종합센터도 신설·운영한다. ❷ 건설·제조업에 스마트 기술·장비 중점 지원 건설·제조업에는 위험한 작업환경 개선을 위한 AI 카메라, 건설장비 접근 경보 시스템, 떨어짐 보호복 등 스마트 장비·시설을 집중 지원하고, 근로자 안전확보 목적의 CCTV 설치도 제도화한다. 건설업 산업안전보건관리비를 활용해 건설 현장의 스마트 안전장비 사용을 촉진한다. 스마트공장 사업에 산재예방 협업 모델 Safe & Smart Factory 을 신설해 기계·설비의 설계·제작 단계부터 안전장치를 내장하도록 유도한다. ❸떨어짐·끼임·부딪힘의 3대 사고유형 현장 중심 특별관리 떨어짐 사고는 비계, 지붕, 사다리, 고소작업대, 끼임 사고는 방호장치, 기계 정비 시 잠금 및 표지 부착 LOTO , 부딪힘 사고는 혼재작업, 충돌방지장치 등 8대 요인 중심으로 특별 관리한다. 이러한 3대 사고유형 8대 요인에 대해서는 스마트 안전시설·장비를 우선적으로 보급하고, 사업장 점검 시에는 핵심 안전수칙 교육 및 공단, 민간기술지도기관 협업 운영 시설공정 재선 지원 연계 유관기관 포함 안전보건시스템·안전문화 구축 컨설팅 진단 결과에 따른 기초 유해·위험요인 컨설팅 안전일터 패키지 프로그램 운영 안 안전보건 기초진단 시설 개선 지원 심층 컨설팅 기초 컨설팅20

23페이지 내용 : 준수, 근로자의 위험 인지 여부를 반드시 확인한다. 핵심 안전수칙 위반 및 중대재해 발생 시에는 무관용 원칙으로 대응한다. ❹ 원·하청 안전 상생 협력 강화 하청 근로자 사망사고 예방을 위해 원·하청 기업 간 안전보건 역할·범위 등을 명확히 하는 가이드라인을 마련한다. 원청 대기업이 하청 중소기업의 안전보건 역량 향상을 지원하는 ‘대·중소기업 안전보건 상생 협력 사업’을 확대하고, 협력업체의 산재 예방활동을 지원한 기업 등 상생협력 우수 대기업에 대해서는 동반성장 지수 평가 시 우대한다. ‘Safety In ESG’ 경영 확산을 위해 기업별 산업안전 관련 사항을 ‘지속가능경영보고서’에 포함해 공시하고 ESG 평가기관에서 활용하도록 유도하며, 산업안전 등 ESG 우수기업에 대한 정책금융 지원 확대를 검토한다. 참여와 협력을 통해 안전의식과 문화를 확산 ❶ 근로자의 안전보건 참여 및 책임 확대 산업안전보건위원회 설치 대상을 100인 이상에서 30인 이상 사업장으로 확대한다. 사업장 규모·위험요인별 명예산업안전감독관의 적정 인력 수준을 제시하고 해당 기준 이상 추가 위촉 시 인센티브를 제공한다. 근로자의 핵심 안전수칙 준수 의무를 산업안전보건법에 명시한다. 근로자의 안전수칙 준수 여부에 따라 포상과 제재가 연계될 수 있도록 표준 안전보건관리규정을 마련·보급하고 취업규칙 등에 반영토록 지도한다. ❷ 범국민 안전문화 캠페인 확산 7월을 산업안전보건의 달로 신설하고 중앙 단위 노사정 안전일터 공동선언, 지역 단위 안전문화 실천 추진단 구성·운영, 업종 단위 계절·시기별 특화 캠페인 등 범국가적 차원의 안전캠페인을 전개한다. 사업장 안전문화 수준 측정을 위해 한국형 안전문화 평가지표 KSCI 도 마련·보급한다. ❸ 안전보건교육 내용 및 체계 정비 근로자 안전보건교육을 강의 방식 외 현장 중심으로 확대·강화하고, 50인 미만 기업 CEO 대상 안전보건교육 기회도 확대·제공한다. 초·중·고, 대학 등 학령 단계별 안전보건교육을 강화하고, 구직자 대상 직업훈련 1.5만개 및 중장년 일자리 희망센터 등 재취업 지원 시 안전보건교육을 포함한다. 산업안전 거버넌스 재정비 ❶ 산재예방 전문기관 기능 재조정 양질의 종합 기술지도·컨설팅을 제공하는 ‘안전보건 종합 컨설팅 기관’을 육성하고, 평가체계를 개편하여 우수기관에 대해서는 공공기관 안전관리 용역 발주 시 가점 등 인센티브를 확대한다. 안전보건공단의 기술지도, 재정지원 등 중소기업 지원 기능을 확대·개편하고, 위험성 평가제 전담조직도 신설한다. ❷ 비상 대응 및 상황 공유 체계 정비 응급의료 비상 대응체계를 정비한다. 근로자 대상 심폐소생술 CPR 교육을 근로자 의무 교육시간으로 인정한다. 이를 통해 2026년까지 사업장 내 CPR이 가능한 근로자를 50%까지 확대하고 ‘현장 비상상황 대응 가이드라인’도 마련·보급한다. 또한 중대재해 상황공유 체계도 고도화한다. 가칭 ‘산업안전비서’ 챗봇 시스템 등을 통해 일반 국민에게 실시간으로 중대재해 속보를 전파·공유하고 지자체, 직능단체, 민간기관, 안전관리자 네트워크 등을 활용해 사고 속보를 실시간으로 문자로 전송한다. 중대재해 현황 등을 지도 형태로 시각화한 사고분석·공개 플랫폼도 구축한다. ❸ 중앙·지역 간 협업 거버넌스 구축 지자체·업종별 협회가 지역·업종별 특화 예방사업을 추진할 경우 정부가 인센티브를 부여하는 방안도 검토한다.21